Por Yahir Fragoso

A principios del 2020 llegó a México con bombo y platillo la exposición multimedia Van Gogh Alive. La promoción que se hizo prometía un éxito rotundo del espacio que ofrecería una experiencia inmersiva en la obra del pintor neerlandés. Y así fue: poco tiempo después de la apertura de la venta al público se llenaron los horarios durante el periodo que se tenía planeado duraría la exposición; como era de esperarse, los organizadores decidieron extenderlo. Pero no contaban —o no quisieron prestarle importancia— a la pandemia por COVID-19 cuya sombra ya se extendía por el globo desde finales del año pasado.

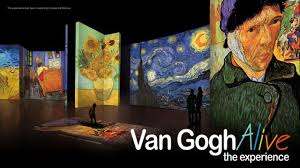

En el mes de marzo prácticamente todas las actividades se suspendieron. En el caso del Van Gogh Alive, a diferencia de otros eventos que tuvieron que cancelarse definitivamente, se decidió recorrer las fechas ya vendidas; sin embargo, la experiencia fue completamente distinta. El recinto que se montó especialmente para la ocasión se encuentra en la explanada del Monumento a la Madre, una de las intersecciones más concurridas de la Ciudad de México. Desde este punto ya se nota el cambio radical. El visitante se acerca caminando a las inmediaciones pero no se encuentra con el tumulto típico en cualquier evento de este tipo que se realiza en la ciudad: ahora lucen casi vacíos lo alrededores. Incluso los girasoles que se plantaron en las jardineras cercanas en primavera ya se han marchitado. Una alegoría irónica. La entrada al lugar pasa por algo similar: en el lugar donde bien podría ubicarse una activación, de esas tan fotogénicas que solemos encontrar, nos recibe un arco sanitizante —acompañado de nuestros nuevos amigos, gel antibacterial y termómetro infrarrojo— por el que todos los asistentes debemos pasar. Por dentro la situación no cambia. Una vez que entramos a la exposición nos encontramos con que los grandes salones, en los que podemos movernos con libertad para apreciar las imágenes y sus textos curatoriales, han quedado atrás. En esta ocasión el camino está marcado a través del lugar para respetar la sana distancia entre los visitantes, pero también con las imágenes en las paredes y los objetos de la ambientación —asumo que tratando de reducir el riesgo de que las superficies alberguen el virus.

Pero no todo en esta situación es malo: el salón donde se proyectan las pinturas y los paisajes que conforman la inmersión es mucho más ameno sin la aglomeración que los organizadores quizá se verían obligados a permitir de no ser por la pandemia. El resto de la experiencia —los teléfonos en mano, las selfies y las conversaciones pretenciosas— fluye como de costumbre.